“…la única posibilidad que el hombre tiene para ser

y estar en el mundo es habitándolo…”

Martin Heidegger

DE LA VENTANA AL HABITÁCULO.

Por Sebastian Bazo.

La ventana como vivencia espacial

El filósofo Martin Heidegger, en agosto de 1951 dictó la conferencia “Construir, Habitar, Pensar”. Este texto ha permitido reflexionar y repensar el espacio no solo como la matriz geométrica del proyecto físico y técnico, sino como algo construido y vivido, es decir, como lugar.

Para indicarnos el camino al habitar, Heidegger hace la elocuente diferencia entre lugar y espacio recurriendo a la descripción del puente de la ciudad de Heidelberg. Con esta evidencia hace una clara distinción entre lo existencial del primero y lo físico del segundo, caracterizando los lugares como aquellas presencias, cosas o construcciones, que se revelan como un modo de acceso a la relación entre hombre y espacio. Y es esta relación la que se debe tomar como referencia fundamental y antecedente esencial en la arquitectura para la configuración espacial. Así, tanto las cosas como las construcciones emergen como lugares portadores de una invitación a un habitar, que es la tarea que le corresponde hacer a la arquitectura.

El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa también nos habla del espacio existencial, similar a Heidegger, haciendo la diferencia entre el espacio vivido y el espacio físico y geométrico,

Vivimos en mundos donde lo material y lo mental, lo experimentado, lo recortado y lo imaginario se funden completamente entre sí. En consecuencia, la realidad vivida no sigue las reglas del espacio ni del tiempo tal como vienen descritas en la física. 1

Con esta frase se podría deducir que el espacio existencial vivido, es aquel que se configura a través de los significados y valores. Por eso entender la ventana como una experiencia supone la vivencia de un espacio, por lo tanto, la conformación de un lugar.

La ventana trabaja en complemento con varios elementos, pero su inseparable es el muro, el cual, tiene la capacidad de acoger algunos usos, según su espesor, dotándolo de funciones más complejas que solo delimitar un espacio.

Los castillos británicos del siglo XII, que tanto le gustaban a Louis Kahn, son ejemplo del papel que jugaban los muros perimetrales en la configuración de los espacios interiores. El grosor de su construcción, por razones tanto estructurales como defensivas, era capaz de recibir las funciones necesarias para liberar al espacio principal, llegando a constituir en algunos casos espacios servidores, pequeñas habitaciones que -como gustaba decir a Kahn- servían a la habitación principal.

Algo similar ocurre cuando se construye un espesor relevante, aunque no sea necesariamente un espacio servidor como los nombraba Kahn en cuanto a las funciones que son capaces de brindar, sino en la potencialidad de otorgarle atributos a otro espacio para lograr un bien mayor. Esto queda en evidencia cuando trabaja en complemento con la ventana.

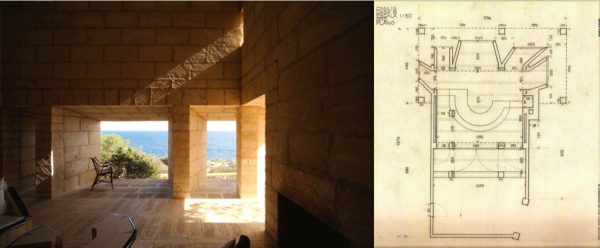

En la casa Lis de Jørn Utzon en Mallorca, las ventanas son protagonistas del espacio en cada habitación y se encuentran profundamente empotradas, enmarcando pequeñas vistas interiores, en ocasión con muebles colocados para contemplar la gran vista hacia el horizonte del Mediterráneo. Las ventanas donde Utzon logra su mayor esplendor están en la sala de estar, donde éstas sostienen la línea recortada del horizonte suspendido e inmóvil, una presencia cautivadora de la única línea perfecta presente en la naturaleza.

La luz adquiere una cualidad pictórica, sus ventanas grandes y toscas fuerzan la luz del día a entrar de manera dramática y rotunda deslizándose por el suelo y los muros de piedra, mientras el sol sigue su recorrido diario. Estas ventanas piramidales son espacios que miran al mar, le proporcionan su cualidad espacial a éste, dejándolo aparecer imponente. Su lado superior -que hace de techo- baja, recortando el cielo y apareciendo solo una franja delgada de este, ganando espacio el mar en el cuadro, sin embargo, hay imágenes que muestran que, a la altura de una persona sentada en la sala de estar, el paisaje se equilibra y aparece el vano casi perfectamente dividido entre mar y cielo por el horizonte.

Me es imposible no imaginar, al mirar la planta, un recorrido por ese gran borde, tan expresivo y llamativo en el dibujo, poroso en cuanto a su materialidad, pero también por la profundidad de su fachada interior. Aunque estas ventanas sugieren meterse dentro, sentarse a ver el mar junto a una copa, leer un libro o incluso hacer la siesta, las fotografías encontradas y en los escritos leídos, generalmente se toma distancia de ellas, habitando con la mirada, que se mantiene atenta y relacionada con el protagonista real, el paisaje construido.

Indagando en los espesores de muro en relación con la ventana, podemos encontrar espacios que permiten ser habitados. Éstos suelen tener algunas características de habitáculo, es decir, recintos de dimensiones reducidas, que suponen un cambio de escala y que dan la sensación de estar en algo mínimo -una tienda de campaña- donde el cuerpo también se encoge, se acomoda, se adecua a un habitar mínimo, al igual como lo hace un gato al girar hasta encontrar la posición perfecta para estar allí por horas.

Estratégicamente colocadas, estas ventanas pueden generan múltiples relaciones, ya que no solo se habita un espacio mínimo, sino que se hace de éste un lugar que guarda cierta intimidad, a través del ámbito de la ventana y por su condición de intermedio.

Habitando el límite

Trabajar hoy en día como arquitecto supone hacerse cargo de diferentes aspectos de la vida contemporánea, uno de estos aspectos que nos toca directamente, es intervenir sobre lo existente, sobre lo construido, sobre la ciudad consolidada y compleja. En este contexto surgen propuestas donde se decide intervenir el límite, modificando la morfología de lo existente.

Un caso ejemplar en esta idea de construir un nuevo límite es la Hexenhaus de Alison y Peter Smithson, ellos se encontraron con un edificio preexistente, el cual, consistía en una construcción rectangular de dos plantas en piedra y una cubierta de dos aguas. La casa estaba ubicada en una ladera, resguardada entre un muro y un perímetro denso de árboles.

La casa de piedra vio su límite interior y exterior redibujado a partir de sucesivas ventanas, galerías y porches, expandiendo el interior de la casa a partir de los vanos de las ventanas preexistentes en las paredes de piedra hacia el exterior. En contraste con las paredes preexistentes densas y opacas, las nuevas estructuras propuestas por los Smithson son ligeras, ejecutadas en carpintería de madera y cristal. Este tipo de intervención en los vanos existentes modificó completamente la relación que la casa establecía con el exterior.

Sin embargo, lo más interesante que estas nuevas estructuras introducen en la casa, es la nueva forma en que el habitante se relaciona con el exterior. Si anteriormente los vanos se limitaban a permitir el paso entre interior y exterior, tras la intervención de los arquitectos, estos se transformaron en habitáculos mediadores. Estos lugares permiten la fricción en aquel espacio que anteriormente era solo de tránsito, invitando ahora a una estancia, dejando plasmada espacialmente las prácticas del habitar y las transformaciones de los usos de la casa.

El proceso del proyecto se va desarrollando a lo largo del tiempo, como si el espacio se fuese tejiendo en la medida que se habita, configurando una forma arquitectónica que expresa la manera de habitar el espacio ante la perspectiva de cambio de la vida. Peter Smithson se refería a esta casa a través de la siguiente comparación según las decisiones:

Fue especialmente durante el intercambio de ideas acerca de la transformación de esta casa cuando emergió la inusual calidad de esta relación cliente-arquitecto: una relación que a los Smithson les gustaba comparar con la existente entre Gerrit Rietveld y Truus Schroder-Schader en Utrecht. Comparación a la que ellos se apresuraban a añadir que la Señora Schroder «planificaba por adelantado, imaginando cómo quería vivir –sus decisiones eran intelectuales. Axel, por su parte, había llegado a sus conclusiones viviendo en alguna parte, día tras día. Sus decisiones eran corpóreas.»2

En esta casa el acto de estar en la ventana se amplía, transformando un elemento arquitectónico como la ventana en una entidad espacial, que actúa como un mecanismo de relaciones.

Referencias

1 Pallasmaa, Juhani, Habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 2016

2 van Den Heuvel, Dirk y Risselada, Max pág. 259: Alison y Peter Smithson, De la casa del futuro a la casa de hoy, traducción Jacobo García. Barcelona, 2007

Juan Sebastian Bazo / Arquitecto.

Nació en Viña del Mar el año 1984, obtuvo el titulo de arquitecto el año 2010 en la Universidad Viña del Mar donde es aprobado con distinción máxima .El año 2007 viaja a Europa por medio de una beca académica otorgada por la universidad debido a su excelencia académica junto a un grupo de alumnos para desarrollar un proyecto en la ciudad de Paris.

El año 2012 funda ESTUDIO BAZO en donde ha tenido la oportunidad de trabajar en dos aspectos propios del ámbito del arquitecto, primero en asociación con variados profesionales del área para desarrollar proyectos de arquitectura de diversas características y escalas, segundo ligado a la construcción, haciendo la inspección técnica de obras pero ademas gestionando, coordinando y programando obras para su correcta ejecución.

En el año 2017 obtiene el grado de Máster en Estudios Avanzados en Arquitectura (MBarch), con la especialidad Proceso, Proyecto y Programación, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona ETSAB/UPC.

https://www.estudiobazo.com/